「小美術」というオブジェ

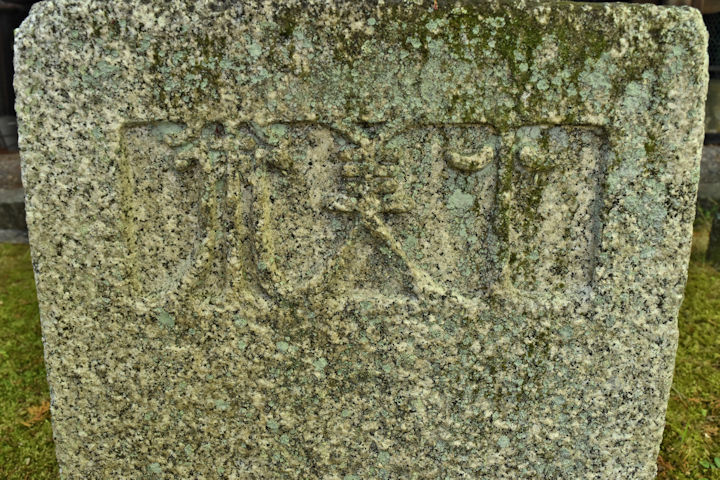

本堂の北側、渡り廊下に近いところに石造のオブジェがあります。

正面には、右から「小美術」という字が浮き彫りにされていて、上の翼のような形をしたものは回るようになっています。長年、土蔵脇の草むらに人知れずありましたが、紫陽花園を作る時に、「一体これはなんだろう?」と思って調べたところ、「小美術会」という会が活動を終える時の記念碑だとわかり、折角なので今の場所に移転しました。

「小美術会」とは、1904年(M37)、西川一草亭、浅野古香、津田青楓によって、工芸図案の地位向上を図って結成された会で、図案研究雑誌『小美術』を刊行して掲載作品の批評を行って図案本来の姿の探求を計りますが、津田青楓が日露戦争に徴兵されたことや部数の伸び悩みなどで、6号で廃刊となりました。

正面には、右から「小美術」という字が浮き彫りにされていて、上の翼のような形をしたものは回るようになっています。長年、土蔵脇の草むらに人知れずありましたが、紫陽花園を作る時に、「一体これはなんだろう?」と思って調べたところ、「小美術会」という会が活動を終える時の記念碑だとわかり、折角なので今の場所に移転しました。

「小美術会」とは、1904年(M37)、西川一草亭、浅野古香、津田青楓によって、工芸図案の地位向上を図って結成された会で、図案研究雑誌『小美術』を刊行して掲載作品の批評を行って図案本来の姿の探求を計りますが、津田青楓が日露戦争に徴兵されたことや部数の伸び悩みなどで、6号で廃刊となりました。

西川一草亭の生家は代々生け花「去風流」の家元で、一草亭は七世。浅井忠や幸田露伴らが弟子入りし、夏目漱石・富岡鉄斎と親交しました。一草亭は、大正から昭和初期にかけての華道界の風雲児だったようです。

津田青楓は西川一草亭の実弟で、日本画や油彩画、書の制作にとどまらず、図案制作や漱石の『道草』などの装幀、文筆活動を行いました。二科会の設立に参加し脱退を余儀なくされるまでの社会的活動や、夏目漱石や河上肇らとの交流など、その98年の生涯は社会状況を照射する活動と人間関係に彩られています。

このオブジェがなぜ、どういう経緯で真如堂に置かれたのか? どこかにあったものを移転したのかなど、詳しいことはわかりません。

もともと京都市内中心部にあった去風流の家元は、昭和初期に真如堂の近くに移転し、現在も活動を続けておられます。津田青楓の他に、安井曾太郎、梅原龍三郎、須田国太郎、黒田重太郎、宮本三郎らが美術を学んだ日本最古の洋画研究所である関西美術院は、真如堂から10分ほどの、平安神宮の横に今もあります。何だかご縁があるような気がします。「青楓」という名前も、今の季節にピッタリですね!

一昨日、この碑を訪ねて東京から来たという女性がおられました。碑のところまで案内して差し上げると、「やっと出会えた」という感じで涙しておられました。

津田青楓は西川一草亭の実弟で、日本画や油彩画、書の制作にとどまらず、図案制作や漱石の『道草』などの装幀、文筆活動を行いました。二科会の設立に参加し脱退を余儀なくされるまでの社会的活動や、夏目漱石や河上肇らとの交流など、その98年の生涯は社会状況を照射する活動と人間関係に彩られています。

このオブジェがなぜ、どういう経緯で真如堂に置かれたのか? どこかにあったものを移転したのかなど、詳しいことはわかりません。

もともと京都市内中心部にあった去風流の家元は、昭和初期に真如堂の近くに移転し、現在も活動を続けておられます。津田青楓の他に、安井曾太郎、梅原龍三郎、須田国太郎、黒田重太郎、宮本三郎らが美術を学んだ日本最古の洋画研究所である関西美術院は、真如堂から10分ほどの、平安神宮の横に今もあります。何だかご縁があるような気がします。「青楓」という名前も、今の季節にピッタリですね!

一昨日、この碑を訪ねて東京から来たという女性がおられました。碑のところまで案内して差し上げると、「やっと出会えた」という感じで涙しておられました。