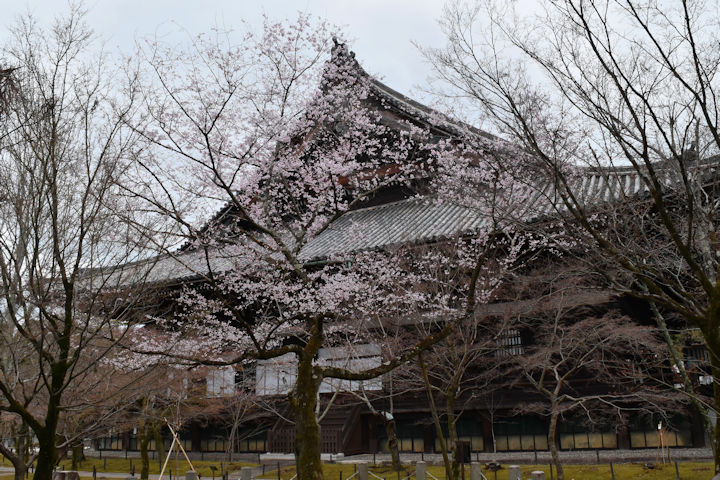

たてかわ桜

境内の桜で一番知られているのが「縦皮桜(たてかわさくら)」です。染井吉野などは幹の皮が横に走りますが、この桜は松の皮のように縦に走ることから、その名があります。

徳川家光公の乳母春日局が、父斎藤内蔵介利三の菩提を供養するために植えられたもので、春日局は黒谷にあるお江の方の供養塔にお参りするという名目で、父利三のお墓参りをされていたそうです。

斎藤利三は明智光秀の重臣でしたが、本能寺の変の後、滋賀県堅田で秀吉軍によって捕まえられ、市中引き回しの後に六条河原で処刑された上、光秀と利三の首と胴体は繋がれて三条粟田口で改めて磔刑となりました。その首を親交の深かった真如堂の僧 東陽坊長盛と画家の海北友松が奪って持ち帰り、真如堂に葬りました。

東陽坊長盛・斎藤利三・海北友松は共に千利休の門人で、真如堂に眠っておられます。

徳川家光公の乳母春日局が、父斎藤内蔵介利三の菩提を供養するために植えられたもので、春日局は黒谷にあるお江の方の供養塔にお参りするという名目で、父利三のお墓参りをされていたそうです。

斎藤利三は明智光秀の重臣でしたが、本能寺の変の後、滋賀県堅田で秀吉軍によって捕まえられ、市中引き回しの後に六条河原で処刑された上、光秀と利三の首と胴体は繋がれて三条粟田口で改めて磔刑となりました。その首を親交の深かった真如堂の僧 東陽坊長盛と画家の海北友松が奪って持ち帰り、真如堂に葬りました。

東陽坊長盛・斎藤利三・海北友松は共に千利休の門人で、真如堂に眠っておられます。

この桜は元は直径1メートル余の巨木でしたが、1958年の伊勢湾台風で折れ、生き残っていた幹から出た芽が伸びて息を吹き返しました。

水上勉氏は小説『桜守』の中で、「枯れかけた老木の皮が、若木を活着させて、見ごとに枝を張った。葉も大きかった。宇多野(作品中の人物)は親桜と同種の桜を接いだのである。弥吉は、めずらしい巨桜の底力をみて感動すると共に、周りに一本の石をたてて、『たてかわ佐久良』と宇多野が命名しているのに涙をおぼえた」と、この桜のことを著しています。「宇多野」は京の桜守として著名な某氏がモデルのようです。

先々代貫主が某氏が実際に接ぎ木をしているところを見たそうですが、活着しなかったようです。それでは小説にならないので、ドラマチックな展開にされたのでしょう。

水上勉氏は小説『桜守』の中で、「枯れかけた老木の皮が、若木を活着させて、見ごとに枝を張った。葉も大きかった。宇多野(作品中の人物)は親桜と同種の桜を接いだのである。弥吉は、めずらしい巨桜の底力をみて感動すると共に、周りに一本の石をたてて、『たてかわ佐久良』と宇多野が命名しているのに涙をおぼえた」と、この桜のことを著しています。「宇多野」は京の桜守として著名な某氏がモデルのようです。

先々代貫主が某氏が実際に接ぎ木をしているところを見たそうですが、活着しなかったようです。それでは小説にならないので、ドラマチックな展開にされたのでしょう。

「縦皮桜」は「江戸彼岸」という品種です。全国に樹齢何百年という桜がありますが、その多くはこの品種で、いわば長寿の桜です。

江戸彼岸を見分けるのは案外簡単です。写真をご覧ください。花のつけ根のところがプクッと丸くなっているでしょう。これが江戸彼岸の特徴です。

いま真如堂境内には5本以上の「縦皮桜」の「子」が植わっています。2013年に日本製紙様が同社の「容器内挿し木技術」によって、万が一の時のための後継木を寄贈してくださったものです。

江戸彼岸を見分けるのは案外簡単です。写真をご覧ください。花のつけ根のところがプクッと丸くなっているでしょう。これが江戸彼岸の特徴です。

いま真如堂境内には5本以上の「縦皮桜」の「子」が植わっています。2013年に日本製紙様が同社の「容器内挿し木技術」によって、万が一の時のための後継木を寄贈してくださったものです。