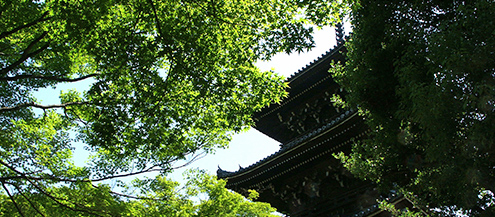

真如堂は、京都洛東にある天台宗のお寺です。

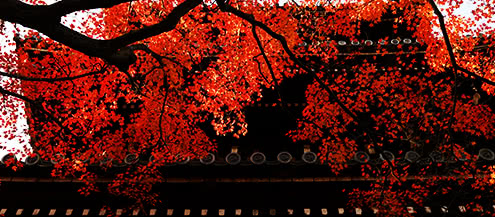

紅葉の名所として親しまれていますが、桜や青もみじ、季節の草花による彩りも美しく、一年を通じて見どころの多い古刹です。江戸時代に再建された本堂や三重塔などの建造物、仏像・文化財も数多く所蔵しています。御本尊・阿弥陀如来立像は、年に一度だけ公開される秘仏で、特に女性を救う「うなずきの弥陀」として知られています。

本堂内陣と書院・庭以外は自由に拝観していただけますが、内陣に漂う凛とした空気や、書院の美術品、枯山水の庭も含めて、真如堂を楽しんでいただけたら幸いです。

806年(延暦25年)、伝教大師最澄が開いた宗派です。約1200年の歴史を持ち、比叡山延暦寺を本山としています。比叡山は、法然・栄西・親鸞・道元・日蓮といった各宗派の開祖も学んだ日本仏教の母山とされています。

まずは本堂の阿弥陀如来様の前へ。

ご挨拶と日々の感謝をお伝えします。

-

お参り前に、参道右側の手水舎(てみずしゃ・ちょうずや)で手と口と心を清めます。柄杓(ひしゃく)を右手に持ち、左手を水で洗います。

-

柄杓を左手に持ち替えて、右手を洗います。

-

柄杓を右手に戻して、左手に水を受けて口をすすぎます。左手をもう一度洗います。※柄杓は口に付けません。

-

柄杓を両手で持ち、柄を立てて残った水で持ち手を清めます。心静かに本堂へお進みください。

-

本堂は聖域です。帽子やサングラスは外し、撮影はお控えください。

-

内陣の御厨子に向かって一礼します。お賽銭、ろうそくやお線香を供えし、お願いごとを叶えてくださる仏様に感謝をお伝えします。

-

手を合わせ(合掌)、自己紹介やお願いごとを心の中で唱えます。真言などを唱えたりもします。

-

心静かな時間を過ごしたのち、合掌したまま一礼して静かに去ります。※神社の参拝(二拝二拍手一拝)とは異なります。

「こうしなくてはいけない」というルールはありません。

心静かに穏やかな時を過ごしてください。

本堂は参拝エリアである外陣(げじん)と、僧が修行や祈祷を行う内陣(ないじん)に分かれています。真如堂の内陣にはさらに内々陣があり、須弥壇(しゅみだん)の上の御厨子(おずし)の中に御本尊がいらっしゃいます。外陣と内陣の間、内々陣との間には、獅子、象、龍などの獣神が配置され、結界のように仏様をお守りしています。

仏様は大きく「如来」「菩薩」「明王・天」の3つに分かれます。悟りを開いた阿弥陀如来は布一枚だけをまとったシンプルなお姿です。千手観音は悟りを開く前の修行中の菩薩なのでさまざまな装身具を付けています。

庭園には「池庭」「枯山水」「露地」があり、真如堂の2つの庭は水の流れを白砂で表現した枯山水です。畳の間から庭や借景を眺めてお過ごしください。地面に降りるのは御遠慮ください。

季節や時間帯で異なった顔を見せる境内。年に一度だけお会いできる御本尊や、期間限定公開の美術品。

幾度と訪れていただくことで深く真如堂を感じていただけます。二度目の真如堂は、より思い出深くなるはずです。

巡礼とは、聖地や霊場を訪ねて信仰を深める旅のことです。日本仏教の巡礼は、「四国八十八遍路」や「西国三十三所観音巡礼」のように決まった札所を巡るものが多いです。すべての札所をお参りすることを結願(けちがん)といい、巡礼を遂げたときには心が洗い清められ、心願成就や極楽往生への一歩を踏み出していることでしょう。

真如堂の御本尊や仏様は、いくつかの巡礼の札所となっています。

境内にはいろいろな仏様がいますので、お願いごとに合わせてお参りください。

| 名称 | 札所 | お参り先 | 説明 |

|---|---|---|---|

|

洛陽六阿弥陀めぐり

|

第 1 番

|

阿弥陀如来(本堂)

|

京都市内の真如堂→永観堂→清水寺阿弥陀堂→安祥院→安養寺→誓願寺の6つの札所を、この順番で、月ごとに異なる功徳日に3年3カ月お参りします。結願すると無病息災・家運隆昌・諸願成就などの功徳があります。

|

|

洛陽三十三所観音巡礼

|

第 5 番

|

十一面観音(新長谷寺)

|

平安時代、西国三十三所に代わるものとして、後白河法皇が京都の観音菩薩をまつる 33 寺院を定めたと伝えられています。結願すると心願成就などの功徳があります。

洛陽三十三所観音巡礼 |

|

京洛十八大師めぐり

|

第 3 番

|

元三大師(元三大師堂)

|

慈恵大師良源(元三大師)をおまつりしている京都の 18 寺院を巡って諸願成就を願います。元三大師は観音様の化身と伝えられており、観音様の御縁日である 18 日にちなんで 18 寺院をお参りします。

|

|

洛陽四十八願地蔵霊場

|

第 23 番

|

鎌倉地蔵(鎌倉地蔵堂)

|

寛文年間(1661-73)、霊元天皇の勅令を受けて宝山という僧が霊験あらたかな京都の地蔵尊を選び、天皇作の御詠歌を添えてた霊場です。

|

|

十二薬師霊場

|

第 5 番

|

石薬師(薬師堂)

|

お薬師様とは薬師如来のことで、手に薬壺を持った姿で病気平癒を叶えてくれる仏様です。時代によって霊場は代わり、江戸時代に現在の札所が定まったと伝えられています。薬師堂の扉越しにお参りください。

|

|

善光寺四十八願寺霊場

|

第 32 番

|

善光寺如来(茶所)

|

西国三十三所の分身も奉祀されているので、霊場参りと善光寺参りを一度に行うことができます。

|

|

西方四十八願所

|

第 18 番

|

阿弥陀如来(本堂)

|

江戸時代以降、札所の変更はありません。

|

はじめてでも、二度、幾度でも。ご旅行でも、日々のお参りでも。仏の御心と自分自身に向き合いながら、真如堂を楽しんでください。